Des hommes s’engagent pour l’égalité des genres

Depuis longtemps, les hommes s’engagent pour l’égalité des genres

On nous parle souvent des « nouveaux pères », des hommes « déconstruits » qui s’engagent en faveur de la mixité, d’une « nouvelle génération » d’hommes « alliés »…

Comme si ces hommes étaient tombés de la dernière pluie du progrès ! Comme si les hommes avaient attendu que le sujet soit médiatisé pour s’y intéresser ! La vérité, c’est que depuis le 17è siècle au moins, des hommes pensent la question de l’égalité, promeuvent la mixité, embarquent avec eux d’autres hommes et femmes pour construire une société plus juste et plus dynamique.

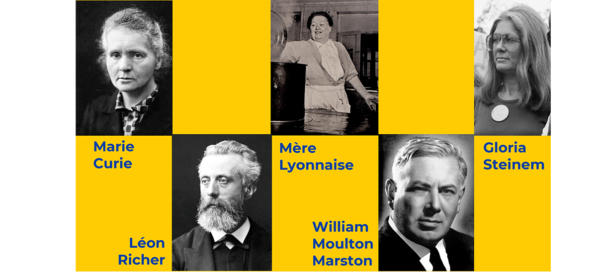

Voici une petite galerie de ces « alliés » historiques.

François Poullain de la Barre : l’égalité comme un processus logique

François Poullain de la Barre est un théologiste et philosophe du XVIIè siècle. Il s’inscrit dans un cartésianisme rigoureux et c’est en appliquant les principes du maître de la logique qu’il s’attaque aux inégalités femmes/hommes. Dans son ouvrage paru (anonymement) en 1673, De l’égalité des deux sexes, discours physique et moral où l’on voit l’importance de se défaire des préjugés, il dénonce en premier lieu l’incohérence des stéréotypes. Les inégalités n’ont rien de naturel, affirme-t-il, elles sont le fruit d’un parasitage de la pensée par les préjugés. Dans un autre ouvrage, le très ironique De l’excellence des hommes contre l’égalité des sexes, Poullain de la Barre met en évidence toute l’irrationalité des arguments visant à démontrer la supériorité des hommes.

Condorcet : pour une démocratie saine

Condorcet, philosophe des Lumières, apprécie lui aussi la logique des choses. Aussi, il tique quand il constate que ses collègues humanistes envisagent de réaliser l’égalité entre tous les hommes… Sauf les femmes ! Pour lui, la démocratie ne peut pas fonctionner si l’on divise l’humanité en distinguant humains politiques (les hommes) et humains non-politiques (les femmes et les esclaves). Il n’y a qu’une humanité, dit-il, c’est un principe général qui ne souffre aucune exception. Mais il dit aussi que la démocratie ne pourra pas être le gouvernement du peuple par le peuple si elle oublie de considérer toute une moitié de ce peuple, de lui donner la parole et de lui accorder de mêmes droits. Il sera faiblement entendu : les États généraux consentent seulement à ouvrir les cahiers de doléances de 1789 à quelques représentantes de la « gent féminine ». Mais pas question qu’elles siègent à l’Assemblée ! Il faudra, comme chacun sait, attendre 1945 pour réparer cette malfaçon du projet républicain.

John Stuart Mill : le père du logiciel « mixité = performance »

John Stuart Mill est un économiste utilitariste du XIXè siècle. Son système de pensée repose sur les intérêts des agents économiques. Il démontre ainsi, dans son ouvrage De l’assujettissement des femmes (1869) que c’est un mauvais calcul de maltraiter la moitié de l’humanité. Par exemple, il explique qu’il y a tout intérêt à offrir une bonne éducation aux femmes pour qu’elles transmettent des savoirs et des postures aux enfants. Mais il va encore plus loin en défendant l’idée selon laquelle il n’y a pas suffisamment d’hommes talentueux disponibles pour se priver des femmes intelligentes. Pour lui, c’est clair : si on veut plus de croissance économique, plus de performance, il faut faire participer les femmes de talent aux prises de décision… Et se passer des hommes qui sont moins bons qu’elles !

Stendhal : le défenseur de la civilisation augmentée

L’écrivain du XIXè siècle Stendhal partage en partie la vision de John Stuart Mill quand il déclare : « L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain ». Mais il ne positionne pas le débat sous l’angle de la performance économique. Pour lui, l’enjeu est civilisationnel : il s’agit d’accéder à la complexité du réel et de nourrir des ambitions élevées pour l’humanité. En homme de son siècle qui regarde les époques passées comme barbares (il a tort, mais c’est une autre histoire), il regarde l’infériorisation des femmes comme un objet dépassé, un boulet préhistorique qui empêche l’humain d’avancer et de se projeter dans un avenir favorable.

Victor Hugo : le bonheur des hommes passe par la condition des femmes

Un autre écrivain du XIXè siècle a pris position sur l’égalité de genre. Victor Hugo a en effet plaidé dans les cénacles intellectuels et politiques de son temps pour que la femme cesse d’être « l’esclave de nos civilisations ». Pour lui, « même au point de vue de notre égoïsme, il est difficile de composer le bonheur de l’homme avec la souffrance de la femme ». Il considère par exemple qu’un homme ne peut jamais savoir s’il est vraiment aimé par sa compagne tant que celle-ci dépend de lui pour sa survie matérielle et son existence sociale. Il faut, nous dit-il, que les femmes aient le choix d’aimer les hommes et de faire leur vie avec eux, pour être bien certain de la sincérité de leurs sentiments. Aussi, Hugo va-t-il s’engager aux côtés du mouvement féministe naissant en apportant notamment son soutien au Banquet des droits des femmes de 1872.

Charles Fourier : pas de progrès social sans progrès de l’égalité de genre

Parmi les contradicteurs politiques de Victor Hugo, on trouve le philosophe Charles Fourier qui reproche au premier ses positions sur l’empire. Mais les deux hommes se retrouvent sur la conviction que la société ne peut pas tourner rond si les femmes ne sont pas à la place qui leur revient, c’est-à-dire à l’égal des hommes. Charles Fourier, dont on dit qu’il a inventé le mot « féminisme » écrit en sociologue avec la lettre. S’intéressant aux conditions systémiques qui produisent de la pauvreté, de la violence, de la perte de sens, il situe l’inégalité de genre comme un frein au progrès social. Il ne peut pas y avoir de progrès de la condition des ouvriers sans progrès de la condition des ouvrières, estime-t-il. Et d’ajouter que l’on ne peut pas libérer les hommes du pouvoir abusif de l’État ou de l’employeur tout en leur permettant d’exercer un pouvoir abusif sur les femmes dans les espaces privés.

Léon Richer : de l’égalité en droit à l’égalité effective

Qualifié de « fondateur du féminisme » par Simone de Beauvoir, le journaliste libre-penseur Léon Richer est très tôt sensibilisé à l’égalité de genre : d’abord outré par les chapitres du Code civil qui font des femmes des « éternelles mineures », il fonde l’hebdomadaire Le droit des femmes en 1869. Mais Richer se rend vite compte que faire évoluer le droit ne suffit pas à produire de la réalité égalitaire. Aussi, il émet une foule de propositions destinées à rendre effectifs les droits légaux : mesures pour l’égalité des salaires, sociétés d’appui pour les femmes victimes de violences conjugal, lobbying pour l’accès des femmes à la propriété et à leurs propres moyens de paiement…

Ces figures historiques ne donnent qu’un aperçu de l’engagement des hommes pour l’égalité au fil du temps. Il en existe bien d’autres, sans compter la foule des anonymes. Alors, les hommes d’aujourd’hui peuvent se sentir pleinement légitimes et parfaitement cohérents quand ils se mobilisent en faveur de la parité : ils s’inscrivent dans le sens de l’histoire.