L’IA générative est-elle sexiste ?

L’intelligence artificielle (IA) générative est de plus en plus présente dans notre quotidien. Elle est au cœur des agents conversationnels qui nous répondent au téléphone, des bots qui nous viennent en aide sur les sites Internet, elle est la star des générateurs d’images et de textes, dont le désormais célèbre outil ChatGPT.

Sa progression fulgurante dans les usages, que ce soit dans nos vies quotidiennes comme au travail, ne peut qu’amener une foule de questions. La plus fréquente est : « va-t-elle prendre nos emplois ? ». Juste après, vient : « est-elle fiable ? », que l’on peut traduire par « dit-elle la vérité ? ». Il en va de la confiance qu’on peut lui accorder pour exécuter les tâches qu’on entend lui commander mais il est aussi question de ses effets sur les mentalités et représentations sociales de ce fait, sur les conséquences que l’IA générative peut avoir sur le réel, sur les rapports sociaux, sur les inégalités etc.

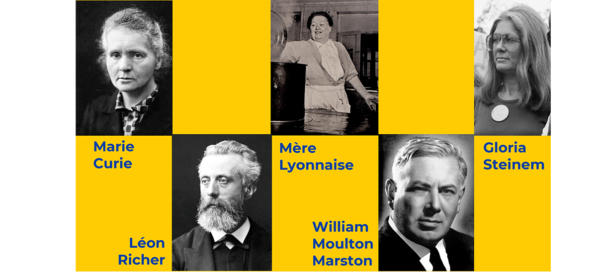

Cette question a été explorée à l’échelle internationale par l’UNESCO qui dans son rapport « Challenging Systematic Prejudices : an investigation into bias against women and girls in large langage models », tire la sonnette d’alarme. Les 3 modèles d’IA générative étudiés par les chercheurs de l’UNESCO produisent jusqu’à 20% de contenus sexistes, voire franchement misogynes. Comment cela se manifeste-t-il ? Par l’association de termes tels que « famille », « maison », « enfant », « émotion », « assistant » (et d’autres plus directement hostiles ou dégradants) à des figurations féminines et l’association de termes tels que « salaire », « business », « réussite », « management » à des représentations masculines.

Mais pourquoi donc ? Parce que l’IA générative n’ « apprend » qu’à partir de contenus existants. Or, si ces contenus comportent des biais, elle ne fait que les digérer… Mais là où cela devient critique, c’est que « l’entraînement » de l’IA, dont le principe même est la sélection, va amplifier les erreurs. En fait, il ne s’agit jamais que d’un biais de sélection que nous, humains avons aussi. Notre cerveau passe son temps à « trier » les informations qui lui parviennent et à les ordonner selon ce qui parait le plus utile à notre survie, le plus favorable à notre confort, le plus économique en termes d’efforts.

La différence, c’est que nous avons une conscience et que celle-ci est influencée par la prise en considération des conséquences de nos décisions sur le réel. Aussi, quand par exemple nous associons l’idée du management à l’image d’un homme, nous sommes capables de nous rendre compte que cela ne reflète pas la réalité d’une part et que cela pourrait décourager l’ambition des femmes d’autre part. L’IA générative elle, n’est pas au contact avec le réel, mais seulement avec ses représentations. On ne peut donc pas lui demander de s’autocorriger.

Mais alors comment faire pour arrêter le cycle de génération de sexisme par les IA ? La solution la plus conforme à la façon dont l’IA générative fonctionne serait d’entraîner les agents conversationnels et autres applications intégrant ce type d’algorithmes. Il s’agirait de pousser l’IA à se corriger en multipliant les sources non-stéréotypés. Mais les chercheurs de l’UNESCO sont pessimistes sur l’efficacité de cette manière de procéder : le déploiement de l’IA générative va trop vite par rapport à notre capacité humaine à lui fournir du matériel non-sexiste alors même qu’elle a à sa disposition des sources biaisées à foison. Ils recommandent donc de passer par la voie de la règlementation et de l’intervention judiciaire. Comprendre : faire porter la responsabilité aux entreprises qui produisent les modèles d’IA génératives et les exploitent de vérifier que les contenus générés ne sont pas discriminatoires et de les corriger si nécessaire. En cas de manquement à ces obligations, ces entreprises pourraient être poursuivies et sanctionnées.

Pour l’heure, aucune instance de gouvernance internationale ni aucun parlement national n’a été capable de faire aboutir de textes de droit allant dans ce sens. Alors, en attendant, restons vigilant dans nos usages des agents conversationnels : ils ont parfois encore plus de biais que nous !